Rubrique ???

5

4

Retrouvez plus d’articles et d’infos pratiques sur

www.estuaire-gironde.frsciences

Pollutions chimiques, peuplements piscicoles, botanique, fonctionne-

ment hydraulique, sédimentologie….

« L’estuaire de la Gironde a une

particularité mondiale : il est étudié de manière récurrente. C’est l’un

des mieux suivis, depuis le plus longtemps et de manière la plus

complète »

estime Benoît Sautour, président du Conseil scientifique de

l’Estuaire. Ce qui ne signifie pas que tout est connu, loin de là, tant le

milieu est complexe.

Dans les années 90, l’agence de l’eau Adour-Garonne et l’IFREMER

1

éditaient un « livre blanc de l’estuaire de la Gironde ». A la fois tra-

vail de synthèse d’études scientifiques et analyse de son état global,

cet ouvrage concluait à

« un estuaire stable et mieux préservé que

d’autres»

. Pour Jérémy Lobry, spécialiste des poissons et directeur

de recherche au sein de l’IRSTEA

2

,

« ce n’est plus exactement le cas

aujourd’hui »

. Ses travaux révèlent en effet une population piscicole

en baisse constante depuis plusieurs années. En cause ? Principale-

ment la salinisation des eaux. Ce sont toutes ces évolutions, toutes ces

données, positives ou négatives, que le projet QUEST

3

, dernier né de la

collaboration entre l’Université et le SMIDDEST, permettra de rendre

lisibles et disponibles.

Au-delà de cet indispensable travail de synthèse et de mise en commun

des données, des laboratoires s’impliquent aussi quotidiennement au-

près de gestionnaires d’espaces naturels et de collectivités publiques.

Comment avez-vous procédé

pour ces rencontres ?

On a pris le temps de rencontrer 30 personnes

avec lesquelles on a mené deux entretiens de deux

heures chacun. Patrice Clarac, anthropologue à

l’université de Bordeaux, spécialiste de la mémoire

collective, nous a formés et a validé les outils,

essentiellement un guide d’entretiens très élaboré.

Il faut savoir ce que l’on cherche pour mobiliser

la mémoire. Au total, on a plus de 100 heures

d’entretiens filmés.

Que va devenir ce travail ?

On a passé une convention avec les archives

départementales de la Gironde pour qu’une partie

soit utilisable pour d’éventuels chercheurs. Ils sont

filmés, enregistrés et retranscrits à l’écrit. Tout sera

disponible aux archives et sur leur site internet.

On travaille aussi sur un web-documentaire qui

sera un outil pédagogique de découverte des îles

au travers de dix sujets thématiques. Il sera en

ligne dans un premier temps sur notre site et sur

celui de culture numérique du Conseil régional.

Enfin, on a écrit un texte à partir des entretiens

qui sera porté sur scène, notamment le 5 octobre

au Champ de Foire à Saint-André-de-Cubzac.

Existe-t-il un esprit îlien ?

Beaucoup de gens ont le sentiment d’avoir fait

partie d’une histoire. Un sentiment îlien s’est forgé

avec le temps, un sentiment d’appartenance à un

collectif. Est-ce qu’on peut parler de culture ? Pro-

bablement, mais ce n’est pas à nous de répondre.

On travaille sur une base scientifique mais on ne

se prend pas pour des scientifiques.

www.nousautres.fr www.culturesconnectees.frLa mémoire

comme héritage

Scruté, observé, détaillé, l’Estuaire est sous la loupe des chercheurs

depuis plus de 40 ans. Equipes universitaires, laboratoires et

gestionnaires publics s’allient pour mieux le comprendre. Sa faune,

sa flore, son patrimoine ou même la manière dont ses habitants s’y

sont adaptés : tout est passé au crible d’études qui éclairent son présent

tout autant qu’elles appuient les décisions qui engagent son avenir.

Jean-Luc Eluard

Plusieurs collaborations sont d’ailleurs en cours. L’une d’elles a com-

mencé comme un coup du sort : en décembre 1999, la tempête rompt

les digues à Mortagne-sur-Gironde, provoquant l’inondation de zones

agricoles qui redeviennent alors des marais. Main dans la main avec

le Conservatoire du Littoral et le Conservatoire d’Espaces Naturels de

Poitou-Charentes, l’IRSTEA va alors engager une étude sur le retour de

différentes espèces aquatiques au sein de ce « nouvel » écosystème.

Expériences de renaturation

Cette première étude a nourri d’autres projets visant à remettre en eau

une partie des terres gagnées sur le fleuve. A Vitrezay, l’un des trois

plans d’eau douce créés artificiellement il y a dix ans pour des activités

de pêche et des animations nature, va en partie changer de vocation

et être connecté à l’Estuaire via un système de canaux et d’écluse,

de façon à contrôler l’apport en eau saumâtre du fleuve. L’objectif :

recréer un milieu plus naturel, dans lequel d’autres types d’espèces

pourront se développer. Là encore, les services de l’IRSTEA mais aussi

de Biosphère Environnement, institut de recherche associatif basé à

Mortagne-sur-Gironde, seront utiles pour accompagner la démarche,

en mesurer les impacts et suivre l’évolution de ce nouveau milieu.

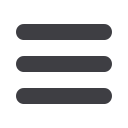

Renaturation toujours : celle de l’Île Nouvelle. Si la tempête de

1999 agit comme un déclencheur, Xynthia en 2010 jouera le rôle

d’accélérateur. Leur passage conforte le Département de la Gironde,

gestionnaire, dans son projet de laisser l’eau de l’Estuaire recouvrir une

partie de ces terres iliennes. Les laboratoires EPOC

4

, Geo-transfert, le

Le retour dans les assiettes des huîtres du Médoc marque sans

doute la fin d’une longue parenthèse dans l’histoire de l’huître

estuarienne, qui faillit s’achever en 1996, lorsque la pollution au

cadmium venue du bassin minier de Decazeville conduisit à une

interdiction de consommation. C’était sans compter l’obstination de

quelques uns, persuadés que l’activité ostréicole pouvait renaitre

dans ce qui était, dans les années 50, l’une des principales zones de

production d’Europe.

Un groupe de travail aquaculture fait alors appel au laboratoire

EPOC, commun au CNRS et à l’université de Bordeaux 1, pour mener

les études toxicologiques nécessaires :

«Ils ont monté un protocole

d’études scientifiques de plus d’un an pour démontrer la faisabilité

de l’élevage des huîtres dans les marais. Un protocole très strict

et très construit qui a conclu qu’il n’y avait pas de risques pour

les humains.»

souligne Bérénice Lapouyade, chargée de mission

au CPIE* Curuma. Le fruit de cette collaboration entre décideurs

politiques et chercheurs CNRS permet alors que les choses

s’enchaînent vite. En 2014, la zone qui va de la Pointe de Grave

au Phare de Richard passe d’une interdiction de consommation

à consommable après purification.

« Potentiellement, ce sont

25 000 ha de polders qui peuvent être exploités »

estime Bertrand

Iung, aquaculteur à Saint-Vivien-de-Médoc, l’un des premiers à

s’être relancé dans les huitres. Depuis, six autres ostréiculteurs sont

revenus s’installer. Et la décision préfectorale d’autoriser six mois

d’affinage - cette période où l’huitre engraisse dans les marais et prend

tout son goût -, en décembre dernier, encourage tous les espoirs.

*Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

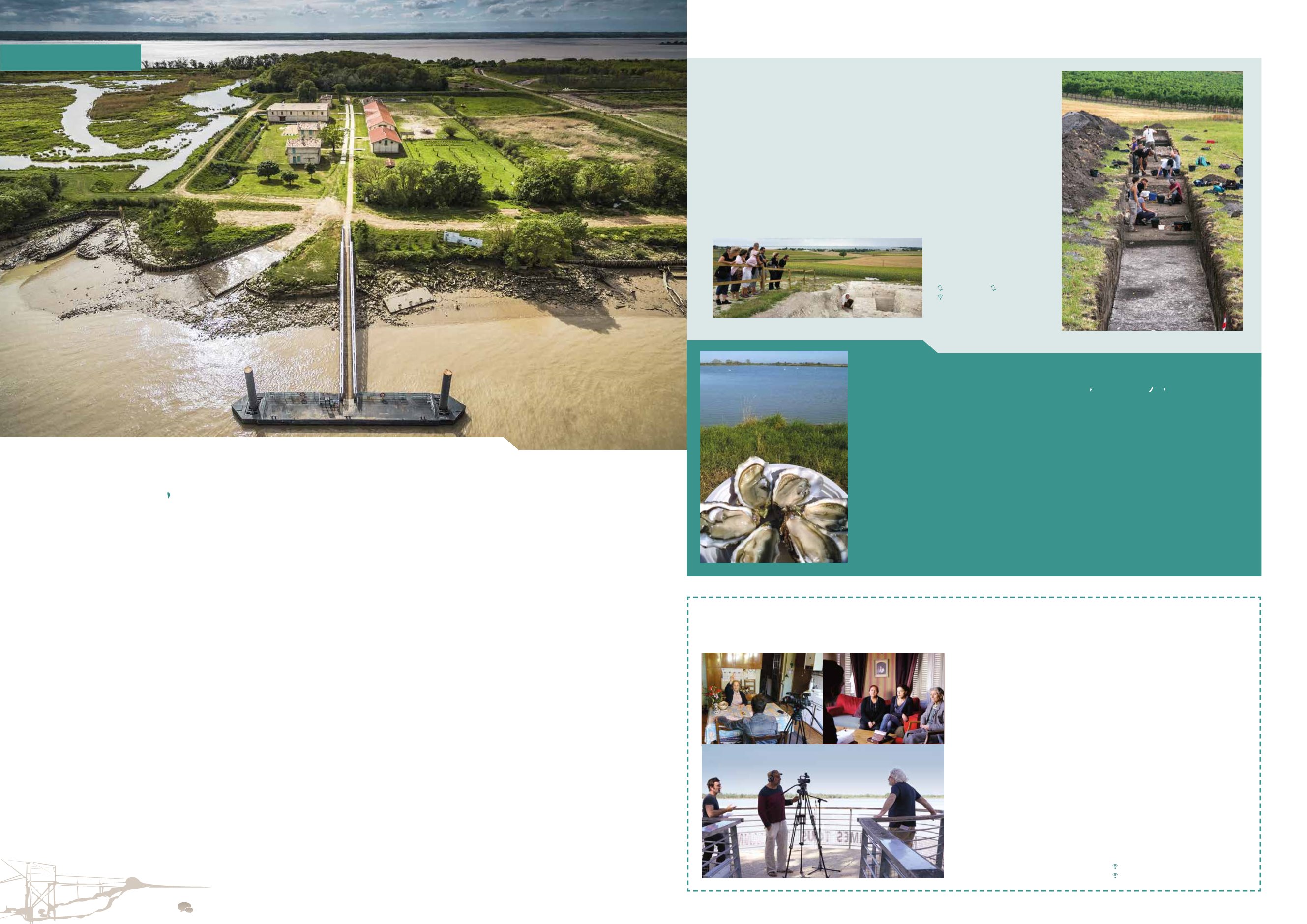

Le Fâ n’a pas tout dit

Près de cent ans après les premières fouilles archéologiques et vingt-cinq ans après son ouverture au public, l’agglomération

antique du Fâ à Barzan continue de parler. Et elle est bavarde ! Les fouilles menées depuis 2014 sous l’égide du service

départemental d’archéologie de Charente-Maritime ont révélé bien plus que les attendus. On croyait jusqu’alors que le site du Fâ

avait commencé à vivre avec les Romains. Les recherches archéologiques ont permis de révéler qu’ils n’étaient pas les premiers

occupants, puisqu’à leur arrivée, la ville existait déjà... depuis cinq siècles ! Les Romains ont simplement réorganisé une cité dont

des fossés, des traces de poteaux de bois et des céramiques prouvent son ancienneté. Ces trouvailles, après un délai réservé à

leur étude et leur consolidation, alimentent le musée du site pour les plus spectaculaires d’entre elles : dès cet été une trentaine

d’objets supplémentaires, issus des fouilles de 2005, rejoindront le génie ailé de 70 cm de haut retrouvé la même année.

Les fouilles ont encore réservé d’autres surprises : il était admis jusque-là que le Fâ était désaffecté depuis le 3

ème

siècle après JC.

On sait désormais qu’il ne l’a été que 500 ans plus tard, au 8

ème

siècle. Ce bond temporel s’explique par le plan de fouilles. Jusque

là, n’avaient été sondés que les principaux monuments, effectivement délaissés, eux, dès le 3

ème

siècle. Toutes ces découvertes

modifient chaque année le discours des visites guidées qui s’enrichissent du travail archéologique au fur et à mesure des secrets

révélés. La prochaine campagne de fouilles est prévue en 2018.

BRGM

5

et l’IRSTEA allient alors leurs compétences pour étudier tout

à la fois la nappe phréatique, le mouvement des sédiments sur la

zone inondée, la population piscicole et l’évolution de la végétation.

Cette expérience a permis le retour sur Nouvelle de nombreuses

espèces d’oiseaux et de poissons. Elle nourrit aussi les récits des

guides naturalistes chargés d’accompagner les visiteurs dans leur

découverte de cet espace si particulier.

Sciences très humaines

Les sciences « dures » ne sont pas les seules à se pencher sur le sujet

«estuaire». Le projet QUEST intègre aussi la sociologie, l’économie ou

la géographie. Ainsi le devenir des zones inondables se pense entre les

préoccupations de valorisation économique des communes riveraines

et la réglementation nationale préférant les laisser en l’état pour ne pas

accentuer le risque d’inondation. Dans un autre registre, l’inventaire

du patrimoine, mené par le service régional de l’Inventaire et les

archives départementales de la Gironde, symbolise l’intérêt scien-

tifique pour l’espace estuarien. Pendant sept ans, leurs équipes ont

arpenté chacune des communes des deux rives pour

« une démarche

patrimoniale la plus large possible, justifiée par l’absence d’intérêt

jusqu’alors pour cette zone. »

Loin de ne s’attarder qu’aux châteaux,

comme l’inventaire des années 70, celui-ci s’est intéressé aux minus-

cules témoignages qui aident

« à comprendre comment l’homme a

façonné ce territoire et s’est adapté à lui »

, et saisir ce qui relie les

deux rives, malgré l’étendue d’eau.

4 - Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux

5 - Bureau de recherches géologiques et minières

1 - Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer

2- Institutnationalderecherchesensciencesettechnologiespour l ‘environnementet l’agriculture

3 - Quel Est l’Etat de l’Estuaire ?

David de Souza et Olivier Souilhé ont rencontré une trentaine d’anciens

habitants des îles pour un projet à la frontière entre la sociologie,

la vidéo, le théâtre et le web-documentaire.

Site et musée

Ouverts en été tous les jours, jusqu’à

mi-septembre, de 10h à 19h.

En automne, mercredi, samedi

et dimanche de 14h à 18h.

05 46 90 43 66 ou

05 46 90 33 45

www.fa-barzan.comL’Île Nouvelle

©

Nous Autres

©

Thierry Girard

©

La Petite Canau

©

Nous Autres

©

Karine Robin / Conseil Départemental 17

L’Estuaire

étale ses

sciences

L’huître reprend son histoire